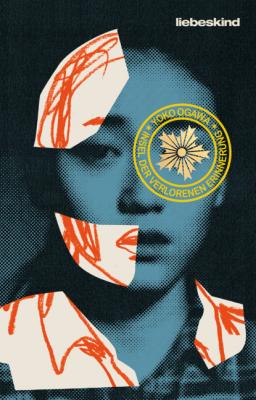

Insel der verlorenen Erinnerung. Yoko Ogawa

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Insel der verlorenen Erinnerung - Yoko Ogawa страница 11

Roman.

Roman.

»Man soll nicht mit dem Kopf schreiben, verlassen Sie sich auf Ihre Hände!«

Normalerweise gebrauchte er selten derartige Phrasen. Ich nickte stumm, streckte ihm die rechte Hand entgegen und spreizte die Finger.

»Genau. Daraus entspinnt sich letztendlich die Geschichte.«

Er schaute verlegen weg, als hätte er die intimste Stelle meines Körpers entdeckt.

Aber für heute reichte es mir, ich war erschöpft. Meine Finger waren müde und fühlten sich steif an. Ich legte Bleistift und Radiergummi ins Schreibetui, ordnete die Seiten zu einem Stapel und legte einen gläsernen Briefbeschwerer darauf.

Als ich im Bett lag, musste ich an die Inuis denken. Seit jener Nacht war ich mehrmals am Universitätsgebäude vorbeigelaufen, auf den ersten Blick hatte sich dort nichts verändert. Studenten saßen entspannt auf dem Rasen, und in dem Häuschen neben dem Tor hockte der alte Portier, der nichts weiter zu tun hatte, als in einem Bonsai-Buch zu lesen. Auf dem hinteren Campusgelände, dort wo die Dienstwohnungen der Fakultätsmitglieder waren, lagen Futons zum Lüften auf den Balkons. Ich suchte Block E und zählte die Fenster ab, um Apartment 119 zu finden, das die Inuis bewohnt hatten. Der Balkon war leer. Ich warf auch einen Blick in das Wartezimmer der Dermatologie, aber auf der Tafel für die Sprechstunden stand anstelle von Professor Inuis Namen jetzt der eines Assistenzarztes. Krankenschwestern liefen mit Medikamenten, Verbandstoffen und Karteikarten herum, während Patienten ihre Kleidungsstücke hochrafften, um die erkrankte Hautpartie zu zeigen. Niemand schien sich über die Abwesenheit des Professors zu wundern.

Die Familie Inui war spurlos verschwunden.

Ich war sicher die Einzige, die sich Gedanken machte, ob sie in annehmbaren Verhältnissen lebten, in bequemen Betten schliefen und nicht von Albträumen geplagt wurden. Konnten sie ihre Mahlzeiten zusammen an einem ordentlich gedeckten Tisch einnehmen? Ich hatte gar nicht nachgefragt, wo sie ihre Katze gelassen hatten. Ich hätte mich um das Tier kümmern müssen, nicht nur um die Skulpturen. Aber wenn man Mizore bei mir zu Hause gesehen hätte, wäre ich vermutlich selbst unter Verdacht geraten. Der Erinnerungspolizei war zuzutrauen, dass sie jedes Tier einem Besitzer zuordnen konnte.

Ich bemühte mich zu schlafen, aber all diese Sorgen stiegen wie Luftblasen in mir auf. Sie machten sich in meinem Herzen breit, ohne irgendwann zu zerplatzen. Konnten die Inuis ihren Helfern wirklich vertrauen? Der Professor hatte ja keine Einzelheiten preisgegeben. Hauptsache, die Kinder blieben gesund. In den hellblauen Handschuhen mussten die Fingernägel des kleinen Jungen inzwischen nachgewachsen sein …

Als ich am nächsten Morgen die Augen aufschlug, war wieder etwas verschwunden. Es war kälter geworden und der Garten war mit Reif bedeckt. Meine Pantoffeln, der Wasserhahn, die Heizung, die Milchbrötchen im Brotkasten – alle Dinge im Haus waren eiskalt. Der Sturm von gestern Abend hatte sich über Nacht gelegt. Ich stellte das Ragout vom Vortag auf die Herdplatte und legte die in Alufolie gewickelten Brötchen rundherum. Als das Wasser im Kessel kochte, brühte ich Tee auf, den ich mit etwas Honig trank. An diesem Morgen musste ich unbedingt etwas Warmes zu mir nehmen.

Da mir das Geschirrspülen lästig war, löffelte ich das Gericht direkt aus dem Topf, den ich auf dem Herd stehen ließ. Als mir der Duft von geröstetem Brot in die Nase stieg, wickelte ich die Brötchen aus der Folie und beträufelte sie mit Honig.

Während ich kaute, versuchte ich zu erraten, was diesmal verschwunden war. Sicher waren es nicht Eintopf, Milchbrötchen oder Honig. Sie schmeckten noch genauso gut wie gestern.

Es war immer ein Jammer, wenn Nahrungsmittel verschwanden. Früher war der Lieferwagen des Lebensmittelhändlers immer vollgepackt gewesen, während heute große Lücken in seinem Warensortiment klaffen. Das Leibgericht meiner Kindheit war ein Salat aus Brechbohnen. Dazu Kartoffeln, gekochte Eier und Tomaten, angemacht mit feiner Mayonnaise und mit Petersilie garniert. Meine Mutter hatte den Gemüsehändler immer gefragt: »Gibt es heute frische Bohnen? Sie müssen schön knackig sein.« Diesen Salat habe ich seit ewigen Zeiten nicht mehr gegessen. Ich kann mich weder an das Aussehen von Brechbohnen erinnern noch an ihren Geschmack.

Als der Topf leer gegessen war, stellte ich ihn in die Spüle und schaltete den Herd aus. Die zweite Tasse Tee trank ich ungesüßt. Von dem Honig waren meine Finger ganz klebrig.

Trotz der Kälte in der Nacht hatte der Fluss keine Eisdecke, denn ich vernahm ein sanftes Plätschern. Dann hörte ich eilige Schritte in der Gasse hinter dem Haus. Der Hund des Nachbarn bellte. Es war die übliche Aufregung, wenn etwas dabei war zu verschwinden.

Als ich die aufgebackenen Milchbrötchen verspeist hatte, öffnete ich, aufgeschreckt durch die hastigen Schritte, das Fenster zur Nordseite. Alle hatten sich versammelt: der ehemalige Hutmacher, das griesgrämige Ehepaar von nebenan, der braun gescheckte Hund und ein paar Kinder mit Schulranzen auf dem Rücken. Sie starrten schweigend aufs Wasser.

Der Anblick war einfach überwältigend. Dies war kein normaler Fluss mehr, in dem man manchmal den Rücken eines Karpfens aufblitzen sah.

Ich lehnte mich weit aus dem Fenster und kniff die Augen zusammen. Auf der Wasseroberfläche trieben unzählige Teilchen von einem undefinierbaren Farbton, der zwischen Rot, Rosa und Weiß changierte, so dicht, dass man das Wasser nicht mehr sehen konnte. Von oben betrachtet wirkten die Teilchen weich, sie schmiegten sich geradezu aneinander. Sanft glitten sie auf dem sonst so schnell strömenden Wasser dahin.

Ich lief rasch hinunter in den Keller und trat auf den Waschplatz hinaus, wo ich die Inuis empfangen hatte. Von hier hatte ich die beste Sicht auf den Fluss.

Der Boden war kalt und rau, zwischen den Steinen am Rand wuchs Klee. Direkt zu meinen Füßen floss der erstaunliche Wasserstrom vorbei. Ich kniete nieder und hielt meine Hände hinein. Als ich sie herauszog, klebten Rosenblätter daran.

»Das ist unglaublich«, rief der ehemalige Hutmacher.

»In der Tat«, stimmten ihm die anderen nickend zu.

Die Kinder rannten mit ihren klappernden Schulranzen am Ufer entlang. »Trödelt nicht herum, sondern lauft zur Schule!«, rief ihnen der Alte hinterher.

Keines der unzähligen Rosenblätter war verwelkt. Ganz im Gegenteil, sie schimmerten und wirkten frischer als jede Blütenknospe, was vielleicht am eiskalten Wasser lag. Ihr Duft, der den vom Fluss aufsteigenden Morgennebel durchdrang, war betörend.

Wo man auch hinsah, überall schwammen Rosenblätter. Kaum hatte man eine Handvoll geschöpft und sah darunter das Wasser schimmern, drängten schon wieder neue heran. Als hätte sie jemand hypnotisiert, trieben sie unaufhaltsam in Richtung Meer.

Immer und immer wieder tauchte ich meine Hand ins Wasser, wo die unterschiedlichsten Blütenblätter herumtanzten. Manche hatten gekräuselte Ränder wie Rüschen, es gab blasse Farbtöne und satte, und einige hingen sogar noch am Kelch. Diejenigen, die an der Mauerkante des Waschplatzes klebten, wurden irgendwann vom Wasser mitgerissen und verschmolzen mit der Masse der übrigen Blütenblätter.

Ich wusch mir das Gesicht, trug etwas Creme auf, kein Make-up, und zog mir einen Mantel über, bevor ich nach draußen ging. Ich wollte stromaufwärts den Hang hoch zum Rosengarten.

An den Ufern des Flusses standen überall Schaulustige und bewunderten das bizarre Schauspiel. Es waren mehr Beamte zugegen als sonst. Mit der Waffe im Halfter standen sie mit ausdrucksloser Miene herum.

Die Kinder langweilten sich, sie warfen Steine ins Wasser oder stocherten mit Stöcken, die sie irgendwo aufgelesen hatten, darin herum. Aber der Fluss ließ sich dadurch nicht