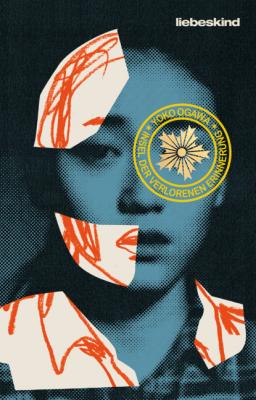

Insel der verlorenen Erinnerung. Yoko Ogawa

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Insel der verlorenen Erinnerung - Yoko Ogawa страница 9

»Soll das heißen, Sie begeben sich in dieses Forschungszentrum?«

»Nein!«

Die Eheleute schüttelten gleichzeitig den Kopf.

»Wir suchen uns einen Unterschlupf.«

»Einen Unterschlupf …?« Ich flüsterte das Wort, das ich nun schon zum zweiten Mal hörte, leise vor mich hin.

»Glücklicherweise haben wir Kontakt zu einer Organisation, die uns an einen sicheren Ort bringen wird.«

»Aber dadurch verlieren Sie doch alles. Ihre Arbeit, Ihr geregeltes Leben. Auch wenn Sie sich dagegen sträuben, wäre es nicht sicherer, der Vorladung zu folgen? Auch wegen der Kinder …«

»Von Sicherheit kann keine Rede sein, wenn man erst mal in diesem Forschungszentrum eingesperrt ist. Schließlich hat man es mit der Erinnerungspolizei zu tun. Denen darf man nicht trauen. Wenn ich nicht mehr von Nutzen bin, werden sie keine Skrupel haben, alles dafür zu tun, die Sache geheim zu halten.«

Um die Kinder nicht zu verängstigen, beließ er es bei diesen Andeutungen.

Die beiden waren sehr artig. Der Kleine untersuchte einen gewöhnlichen Steinsplitter mit dem gleichen Eifer, als würde es sich um eine Spieluhr mit einem versteckten Mechanismus handeln. Seine hellblauen Handschuhe waren offenbar handgestrickt. Sie waren mit einer Kordel verbunden, damit keiner verloren ging. Ich erinnerte mich daran, dass ich auch einmal solche Fäustlinge hatte. In dieser bedrückenden Situation strahlten nur die Handschuhe etwas Friedliches aus.

»Außerdem sind wir nicht gewillt, der Erinnerungspolizei auch noch zu helfen«, fügte Frau Inui hinzu.

»Aber wenn Sie untertauchen, was wird dann aus Ihnen werden? Ich meine Geld, Lebensmittel, Schule … alles, was zum täglichen Leben gehört? Und nicht nur das. Ihre gesamte Existenz steht auf dem Spiel. Was, wenn jemand krank wird?«

Es gab so viel, das ich nicht verstand. Gene, Entschlüsselung, Forschungsinstitut, Organisation, Unterschlupf – all diese Begriffe, die ich noch nicht richtig einordnen konnte, schwirrten mir durch den Kopf.

»Das wissen wir selbst noch nicht.«

Als Frau Inui ihren Satz beendet hatte, stiegen ihr wieder Tränen in die Augen. Aber sie weinte nicht. Merkwürdig, dachte ich, sie war so traurig, dass sie nicht mal mehr weinen konnte. Die Trauer staute sich in ihren Augen.

»Es kam alles so plötzlich, uns blieb gar keine Zeit, irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand. Welche Dinge sollten wir mitnehmen, welche zurücklassen? Wir haben doch keine Ahnung, was uns erwartet. Es war schier unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Sollen wir unser Scheckbuch mitnehmen oder besser Bargeld abheben? Wie viel Kleidung können wir mitnehmen? Brauchen wir Verpflegung? Sollten wir unsere Katze Mizore zurücklassen?«

Leise Tränen liefen ihr nun die Wangen herunter. Ihre Tochter kramte ein Taschentuch hervor und reichte es ihr.

»Wir mussten auch entscheiden, was mit den Skulpturen geschehen soll, die wir von Ihrer Mutter geschenkt bekommen haben«, fügte der Professor hinzu.

»Nachdem wir untergetaucht sind, wird die Polizei vermutlich unser Haus durchsuchen, um Anhaltspunkte über unseren Verbleib zu finden. Sicher werden sie alles verwüsten. Deshalb wollten wir etwas retten, was uns sehr am Herzen liegt. Aber es wäre zu riskant, sie einfach jemandem anzuvertrauen. Unser Versteck könnte dadurch auffliegen. Wir müssen die Anzahl an Personen, die davon wissen, auf ein Minimum reduzieren, verstehen Sie?«

Ich nickte.

»Wir muten Ihnen vielleicht einiges zu, aber wären Sie bereit, einige Werke Ihrer Mutter aufzubewahren, bis wir uns eines Tages wiedersehen?«

Nach den Worten des Professors griff seine Tochter wie auf ein Signal hin in den Sportbeutel, der zu ihren Füßen stand, und holte fünf Skulpturen heraus, die sie nebeneinander auf den Tisch stellte.

»Das hier ist eine Tapir-Figur, ein Baku, den wir von ihr als Hochzeitsgeschenk bekommen haben. Und das hier hat sie uns zur Geburt unserer Tochter verehrt. Die anderen drei Skulpturen hat sie uns am Tag, bevor sie abgeholt wurde, anvertraut.«

Obwohl meine Mutter niemals einen Baku zu Gesicht bekommen hatte, liebte sie es, dieses Wesen nachzuformen. Die Skulptur, die sie anlässlich der Geburt angefertigt hatte, war eine Puppe, mit großen Augen und aus Eichenholz geschnitzt. Ich selbst besaß auch eine. Die drei anderen Objekte waren eher abstrakt, aus Holz und Metall gefertigt, und glichen Puzzleteilen. Das Ensemble war nur handtellergroß, die Oberfläche der Teile war ungeschliffen und nicht lackiert. Es sah aus, als bildeten die Teile zusammengesetzt eine Form, zugleich aber schienen sie völlig autark zu sein.

»Ich hatte keine Ahnung, dass meine Mutter Ihnen vor ihrer Abreise diese Sachen gebracht hat.«

»Wir hätten nie gedacht, dass dies hier ein Andenken an Ihre Mutter sein würde. Aber vielleicht hatte sie etwas geahnt. Zu dieser Zeit hatte sie sich in ihr Atelier zurückgezogen und wie eine Besessene gearbeitet. Wahrscheinlich spürte sie, dass sie dazu nie wieder Gelegenheit haben würde. Als sie uns die Skulpturen brachte, meinte sie, es sei sinnlos, sie im Atelier zurückzulassen.«

»Und nun wollen wir sie Ihnen übergeben«, erklärte Frau Inui, während sie ihr Taschentuch zusammenfaltete.

»Ja, natürlich können Sie die Sachen hierlassen. Es freut mich sehr, dass Sie die Werke meiner Mutter in Ehren gehalten haben. Haben Sie vielen Dank!«

»Gerne. So fallen die Skulpturen wenigstens nicht diesen Männern in die Hände.«

Der Professor lächelte erleichtert.

Mir war klar, dass sie noch vor Tagesanbruch aufbrechen mussten, aber ich wollte ihnen vorher noch nützlich sein. Mir fiel allerdings nicht ein, wie.

Zumindest konnte ich oben in der Küche für jeden eine Tasse warme Milch zubereiten, die ich ihnen ins Atelier brachte. Wir prosteten uns geräuschlos zu und tranken schweigend. Von Zeit zu Zeit hob jemand die Augen, als wollte er etwas sagen, aber die Worte blieben aus und wir nippten weiter an der Milch.

Die Glühlampe war mit Staub bedeckt, und das matt schimmernde Licht ließ die Szenerie im Atelier wie ein Aquarell erscheinen. Ein paar verwaiste Dinge schlummerten in den Ecken: eine unvollendete Skulptur, ein vergilbter Skizzenblock, ein völlig vertrockneter Wetzstein, eine kaputte Kamera, eine Schachtel mit Pastellkreiden. Bei der geringsten Bewegung knarrten die Stühle. Draußen war es stockdunkel, der Mond war nirgends zu sehen.

»Mmh, lecker«, sagte der Kleine und schaute in die Runde, offenbar verwundert darüber, dass keiner von uns ein Wort sprach. Er hatte einen Milchbart.

»Ja, das schmeckt gut.«

Wir alle nickten ihm zu.

Ich hatte keine Ahnung, was ihnen bevorstand, aber zumindest konnten sie sich jetzt in diesem Augenblick an der warmen Milch erfreuen.

»Wo ist denn Ihr Unterschlupf?«

Die Frage brannte mir auf der Seele.

»Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ich könnte Ihnen Sachen zukommen lassen, die Sie brauchen, und Nachrichten übermitteln.«

Die