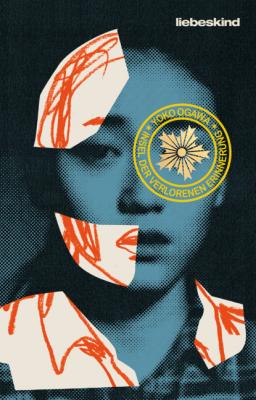

Insel der verlorenen Erinnerung. Yoko Ogawa

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Insel der verlorenen Erinnerung - Yoko Ogawa страница 7

verstummten. Nur das Plätschern des Brunnens drang an meine Ohren. Zwischen uns lag unangetastet der zerknitterte Umschlag.

verstummten. Nur das Plätschern des Brunnens drang an meine Ohren. Zwischen uns lag unangetastet der zerknitterte Umschlag.

R nahm ihn und zog das Manuskript heraus.

»Es ist schon merkwürdig, dass wir auf einer Insel, wo früher oder später alles verschwinden soll, mit Worten etwas erschaffen können.«

Fast zärtlich strich er den Schmutz von den Blättern.

Es kam mir vor, als wären in diesem Moment unsere Gedanken eins. Jetzt, von Angesicht zu Angesicht, konnte ich die Angst spüren, die sich vor langer Zeit in unseren Herzen eingenistet hat. In den Tropfen des Springbrunnens brach sich das Licht und fiel auf seine Gesichtszüge.

Ich fragte mich, was wäre, wenn eines Tages die Wörter verschwinden würden. Aber nur im Stillen. Weil etwas wahr werden kann, sobald man es laut ausspricht.

5

Der Herbst ging schnell vorüber. Die Wellen brandeten kalt und unnachgiebig gegen die Küste, und von den Bergen her wehte ein schneidender Wind, der Winterwolken vor sich hertrieb.

Der alte Mann stattete mir einen Besuch ab, um mir bei den Wintervorbereitungen behilflich zu sein. Wir brachten die Heizung in Gang, dämmten Wasserrohre ab und rechten das Laub im Garten zusammen.

»Diesen Winter soll es nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder schneien«, sagte der Alte, während er im Lagerraum, der auf den Hinterhof hinausging, an der Decke Zwiebeln aufhängte.

»Es schneit nämlich immer dann, wenn die Schalen der im Sommer geernteten Zwiebeln diesen schönen Bernsteinton haben und zart wie Schmetterlingsflügel sind.«

Er zog eine Schicht der Zwiebelhaut ab und zerrieb sie zwischen den Fingern, was angenehm knisterte.

»Es wäre erst das dritte Mal in meinem Leben. Das würde mich sehr freuen. Wie viele weiße Winter haben Sie schon erlebt?«

»Ich habe nie gezählt. Als ich mit der Fähre auf dem Nordmeer gefahren bin, hatte ich von dem endlosen Schneegestöber schnell die Nase voll. Aber das war lange, lange vor Ihrer Geburt«, erwiderte der Alte und machte sich wieder daran, die Zwiebelbunde aufzuhängen.

Als wir mit den Vorbereitungen fertig waren, machten wir im Ofen Feuer und aßen in der Küche Waffeln. Der frisch gereinigte Ofen zog nicht sogleich und bullerte laut vor sich hin. Draußen am Himmel hinterließ ein Flugzeug einen Kondensstreifen. Im Garten schlängelte sich aus der Asche des verbrannten Laubhaufens eine zarte Rauchsäule empor.

»Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Wenn der Winter naht, macht es mir immer ein wenig Angst, auf mich allein gestellt zu sein. Übrigens, ich habe Ihnen einen Pullover gestrickt. Probieren Sie doch mal, ob er passt.«

Nachdem ich meine Waffel verspeist hatte, holte ich den grauen Wollpullover, der ein aufwendiges Strickmuster hatte, hervor und überreichte ihn dem alten Mann. Geräuschvoll schluckte er seinen Tee hinunter und nahm das Geschenk andächtig entgegen.

»Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Aber das ist nicht der Rede wert. So ein wertvolles Geschenk kann ich nicht annehmen …«

Er legte seine schäbige Weste ab und verstaute sie, zusammengeknüllt wie ein gebrauchtes Handtuch, in seiner Tasche, bevor er vorsichtig in die Ärmel des Pullovers schlüpfte, als wäre er ein zartes Gespinst, das gleich auseinanderreißen würde.

»Oh, er ist schön warm! Und so leicht, als könnte man damit durch die Luft schweben.«

Die Ärmel waren ein wenig zu lang geraten und der Halsausschnitt war zu eng, aber der alte Mann scherte sich nicht darum. Er aß eine zweite Waffel und war so angetan von dem neuen Pullover, dass er es gar nicht merkte, als ein bisschen von der Cremefüllung an seinem Kinn hängen blieb.

Nachdem er seine Utensilien – Zange, Schraubenzieher, Sandpapier, Ölkännchen – im Werkzeugkasten auf dem Gepäckträger seines Fahrrads verstaut hatte, radelte er zur Fähre zurück.

Am nächsten Tag kam der erwartete Wintereinbruch. Ohne Mantel konnte man nicht mehr nach draußen gehen. In dem kleinen Fluss hinter dem Haus trieben Eisstücke, und auf dem Markt gab es viel weniger Auswahl an Gemüse.

Ich blieb zu Hause und arbeitete an meinem vierten Roman. Die Hauptfigur war diesmal eine Stenotypistin, die ihre Stimme verloren hatte. Zusammen mit ihrem Geliebten, einem Dozenten an einer Schreibmaschinenschule, setzt sie alles daran, sie wiederzuerlangen. Sie holt sich Rat bei einem Logopäden. Der Geliebte massiert ihr die Kehle, wärmt ihre Zunge mit seinen Lippen und spielt ihr Lieder vor, die sie beide vor langer Zeit aufgenommen haben. Aber ihre Stimme kehrt nicht zurück. Sie teilt ihre Gefühle mit ihm, indem sie Texte auf der Schreibmaschine tippt. Das mechanische Klacken der Tasten schwingt zwischen den beiden, als wäre es Musik …

Ich wusste noch nicht, wie die Geschichte weitergehen sollte. Bisher verlief alles unkompliziert und friedlich, aber die Geschichte konnte genauso gut eine bedrohliche Wendung nehmen.

Nach Mitternacht, als ich immer noch an meinem Roman arbeitete, hörte ich ein Geräusch. Es war, als klopfte jemand gegen eine Glasscheibe. Ich hielt inne und horchte genau hin, aber draußen rauschte nur der Wind. Nachdem ich eine weitere Zeile geschrieben hatte, klopfte es abermals. Klack, klack, klack … Es war ein regelmäßiges, aber zögerliches Klopfen.

Ich zog den Vorhang auf und schaute nach draußen. Die umliegenden Häuser waren allesamt dunkel, die Straße menschenleer. Ich schloss die Augen und horchte aufmerksam hin, um herauszufinden, woher das Klopfen kam, bis mir klar wurde, dass es aus dem Keller nach oben drang.

Nach dem Tod meiner Mutter war ich nur selten in ihrem Atelier gewesen. Die Tür war stets verschlossen. Weil ich den Schlüssel fast nie brauchte, dauerte es eine Weile, bis ich ihn fand. Es schepperte mächtig, als ich in einer Schublade nach der Metalldose mit dem Schlüsselbund kramte. Ich wusste, es wäre besser gewesen, ruhig und behutsam vorzugehen, aber das gleichmäßige Klopfen war so beharrlich, dass es mich zur Eile trieb.

Schließlich öffnete ich die Kellertür und stieg die Treppe hinab. Als ich die Taschenlampe anknipste, sah ich durch die Glastür, die zum Waschplatz am Flussufer führte, menschliche Gestalten.

Der Waschplatz diente seit dem Tod meiner Großmutter nicht mehr zum Wäschewaschen, hatte seinen Namen jedoch beibehalten. Meine Mutter hatte dort manchmal ihre Werkzeuge gereinigt, aber das war nun auch schon fünfzehn Jahre her. Die in die Uferböschung eingelassene und mit Ziegelsteinen befestigte Stelle war etwa zwei Meter breit. Man gelangte durch die Glastür im Keller dorthin. Über den lediglich drei Meter breiten Wasserlauf führte ein Holzsteg, den mein Großvater einst errichtet hatte, der nun aber völlig morsch war.

Was hatten diese Leute dort zu suchen?

Ich überlegte, was ich tun sollte.

Waren es Einbrecher? Nein, Einbrecher würden nicht anklopfen. Irgendwelche Sittenstrolche? Nein, dann wären sie nicht so zurückhaltend.

Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und rief: »Wer ist da?«

»Entschuldigen Sie vielmals die späte Störung. Wir sind’s, die Inuis.«

Als ich die Tür öffnete, stand dort die Familie von Professor Inui. Die Eheleute waren alte Freunde meiner Eltern gewesen. Er arbeitete als Professor für Dermatologie im Universitätskrankenhaus.